Ryu Ika

Ryu Ika

「どうしても、人を撮るのが好きなんです」

強烈なインパクトをもつ作品を次々と生み出すRyu Ikaさん。

内モンゴル自治区で生まれ、日本のテレビを見て育った彼女は

どうして写真家になったのか。

ファインダー越しに、彼女がつながるものとは?

「写真が話してるように見えたんですね。

これだ!これがコミュニケーションだ!

と思ったんです。」

Ikaさんは、どうしてアーティストに?

一番最初は、全然アーティストになろうと思ってなかったんです。

子どもの頃はずっと、テレビで日本のバラエティー番組を見ていました。「うたばん」とか「新堂本兄弟」とか。その世界への憧れがものすごく強くて、完全にその画面の中で生きてるような感じだった。友達とか学校とか、自分の周りで何が起きているのかには、全く興味がなかったんです。

内モンゴルの実家近くの大学に入ったんですが、1年生ぐらいでこれは自分の選んだ道ではないとわかって、憧れていた日本に行ってみようと思ったんです。本気で、フジテレビで働きたくて。そのために何を勉強すればいいか調べたら、武蔵野美術大学の映像学科が出てきた。それでそのまま受かって、入ったという感じでした。

でもいざ日本に来ると、テレビの中とのギャップに衝撃を受けました。テレビの日本人はみんな明るくて面白い印象だったのに、実際は全然違う。日本語も、テレビではいっぱい見ていたのに、学校で喋るとなると全然聞き取れない。憧れてたところなのに、人とコミュニケーションできないことにすごく凹んで、悩んでました。

その時、たまたま暗室の授業で、先生が写真集を渡してくれて。それで人生で初めて、写真集を見たんです。分厚い本なのに、全部色と形でできてる世界。テキストもあまり載ってないのに、その人が何を言いたいかが、全部図像を通して伝わってきた。写真が話してるように見えたんですね。これだ!これがコミュニケーションだ!と思ったんです。

それで、ボロボロのカメラを買って、歌舞伎町の交差点で写真を撮りまくっていたんです。ストロボを焚いて。そこで歩いてる人が笑ってくれたり怒ってくれたり、肩を押し付けられたり、何かしらの反応があれば、それでコミュニケーションできてると思っていた。その時は、撮りたいというより、撮ることによってコミュニケーションをしたかったんです。そこが、写真家になる一番最初のきっかけかもしれないですね。

「写真のために旅行をするし、

写真のために友だちをつくる。」

小さい頃は、写真にも興味なかった?

全然、写真家になろうと思ってもいなかった。でも10歳ぐらいの時、家にフィルムのカメラがあって、お母さんと旅行に行った先で撮っていたんです。そこにお年寄りの外国人観光客がいっぱい来ていたんですが、彼らの肌のシワとかシミを見て、めっちゃ興奮して、それをすごい撮ってしまった。フィルムをたくさん使ってしまって、お母さんにすごく怒られた記憶があります。

今、日本の印象は変わりましたか?

日本に来たばかりのときも、多分、まだモニターを通して見てるような感じだったんです。バブルの外から見ているような距離を感じてたんですね。

写真を撮り始めてからは変わりました。写真のために旅行をするし、写真のために友だちをつくる。写真のために何でもやるようになってから、日本人の友だちが増えて。なんだろう…モニターの中に自分も入ったような感覚なんです。

自分がもう既に、テレビの中に生きてるように感じている。そうしたら日本のテレビを見なくなってしまったんです。また、今まで興味もなく、どう接するかわからなかった周りのこと、自分の本当の生活に目を向けるようにもなりました。

今、表現しているテーマは?

どうしても、人を撮るのが好きなんですよね。人間というものを撮るなかで、人への好奇心とか、人種などの社会問題に対して感じてることを表現しています。

特に関心を持っているのは、社会の中でどこに行っても、“見ると見られざるを得ない”という状況は消えない、ということなんです。

見ると見られるということについては、フランスの哲学者ボーヴォワールが「第二の性(The Second Sex)」という本で、こんなことを書いているんです。女性はいつも性別の中で第2の位置に置かれている。なぜかというと、女性はいつも自分の中に男性の目をもっていて、その男性からどう見られるかで自分の行動を決めている、と。

これは男女の関係について書かれた本ですが、でも今の社会では、男女問わずその問題が存在してると思うんです。ファッションにおいても、服や髪型、ピアスをどう選ぶか、会う人によってすべてが変わる。

また、舞台が変わることによって自分のキャラも変えていく。例えばカフェの店員はユニフォームを、高校生がセーラー服を着る。なぜかというと、それは他人から見られているからです。自分が社会の中にいる限り、ずっと見られ続けているし、他人を見ている。その監視されている目線はどうしても消えない、ということを提示したいと思っています。

さらに、その舞台のような社会の中で自分がどの位置にいるのか、ということも考えたい。自分が見ているのか見られているのか、それともまた違う第3の目線なのか。その関係は、写真という媒体が一番ストレートに表現できるんじゃないかなと思っています。

その舞台でいうと、

Ikaさんはどこにいるんですか。

結構、自分がいる場所を変えたりするんです。

たとえば、小説「1984」の中の「Big Brother is Watching you」というセリフをタイトルにした写真集。この中の作品は実家に戻るときに撮ったんですが、その時は、まるで自分がビッグ・ブラザーのような立場だと思って撮ったんです。ストロボでみんなを監視して支配する。写真撮るときも、こうしてああして、といろいろ指示を出して撮って。

でも作品をつくってるときや、「ソノ アイダ #新有楽町」のようなアーティスト・イン・レジデンスにいる時には、また舞台に上げられたような、自分がパフォーマンスしなきゃっていう風に切り替わるんですよ。周りからの視線を感じて。

「動くかどうかはその人次第なんです。

アートには、声を出すことしかできない。」

Ikaさんにとってアーティストは、

この世界という舞台の上で、

どういう役割があると思いますか。

すごく矛盾しているような感情があります。コンテンポラリーアーティストはよく、社会問題とかを取り扱ったりするじゃないですか。そういう作品を見て、良いなとは常に思うんです。けれど、それが本当に社会に何か与えたか、というとそれもちょっと疑問があって。本当に地球上や社会で今存在している問題が、そのアーティストのやってる行為によって徹底的に変わったかというと、そうでもないかもしれない。そういう矛盾してるような気持ちを感じます。

アートの役割というのは…チャイムみたいな感じですかね。スマホの中のチャイムとか、学校のチャイムとか。それが鳴ったら今から授業ですよっていう。提示されるんだけど、でもそれで物理的にこの教室まで連れて行かれるわけでもないから、結局はその人の自覚がどこにあるかによる。動くかどうかはその人次第なんです。アートには、声を出すことしかできない。それ以上の力があるのかな、って思います。

海外で撮影することも多いと思います。

そこで感じることは?

やっぱり写真のおかげで友達ができたり、人と本当につながったりすることが楽しいですね。

エジプトに行ったとき、言葉が通じなくても、カメラを人に向ければ笑ってくれるんですよ。好奇心を持ってくれるし、言葉通じないのに家まで連れて行かれて、晩御飯が全部出て来たってこともありました。

一人っきりで知らないところを歩くと、普通はできるだけ自分の存在感を消して歩きたいじゃないですか。でも、カメラを持つと勇気が出るんですよ。撮らなきゃいけない。撮るためにストロボを焚いてるし、撮られる方も絶対撮られてることもわかってるから、じゃ堂々といくしかない、と思える。向こうも「この人堂々としてるな」と感じていれば、そんなにトラブルにはならないんです。

そういうとき、撮られる人は

素顔を見せてくれるものですか?

それが、国によって大きく変わるんですよね。

日本だと「撮ってもいいですか?」と言うと、いいですよ!って言うけど、みんなすごく不自然になる(笑)。自分もそうなるから、すごく理解できるんですけど。アジア人はみんな下手そうな気がします。逆に、アメリカとか欧米系の人たちは盛り上がりすぎてしまう。その真ん中くらいがいいんですけど(笑)。

でも、ヨーロッパの人はみんな上手です。こう撮りたい、これをやってもらえますかっていうと、すごい自然に再現してくれて。それも楽しかったですね。

「量で伝わる気持ちの強さ

というものがあると思うんです。」

今回QUOカードとコラボレーションを

してみて、どう感じていますか。

自分が写真を撮るのは人とつながるためだと思っているので、そういう意味ではQUOカードのコンセプトと一致していることを嬉しく思っています。いろんな人に自分の作品のことを伝えられたらなと思いますし、逆に私の作品に興味がある人にQUOカードのことを知ってもらえたら、とも思う。カードは周りの人やこれから関わる人とか、あとお母さんにあげたいと思っています。

お母さんとは、よく連絡をとるんですか?

はい。連絡はとれるけれど、隔離など生活の状況も、やっぱり全然日本とは違うんです。それを知りながら、ここで自分はこういうものをつくっているのが、すごく分裂していると感じることはあります。同じ地球だけど、みんな人間だけど、なんでこんな違う人生なんだって。

これから、母を被写体にした「⺟体 b o t a i」のシリーズをつくりたいと思ってるんです。でもここ最近は、なかなか実家に戻れない。被写体がない状況でどう写真を撮るか、見たい絵をどう写真で再現するのかを、試してみたいと思っています。

今までで誰かにあげたもので、

思い出深いものはありますか。

人を撮って、その写真でブックをつくり、その人にあげたことがあります。

普段すごく元気で、やる気がある人なんですが、去年、その人の友だちが亡くなって。周りに人がいないときに、すごい寂しそうな顔が出てくるんですよ。たまたまその一瞬を撮っちゃって。

その写真を、200枚ぐらいプリントして分厚い本をつくって。表紙を、その人と出会ったとき自分が着てたセーターでつくって、あげたんです。

なんで200枚もプリントしたかっていうと、量で伝わる気持ちの強さというものがあると思うんです。逆に、それ以上できることがないというか。写真1枚だと自信がないけれど、量だけには自信があるからいっぱいあげよう、という気持ちでした。

反応はどうでした?

あんまり自分の感情を表せない人だから「おお、ありがとう」という感じだったけど、すごい大事にしてくれてるらしいです。それが嬉しかったです。

「どうしたら写真は作品と言えるのか?

ということを考えていきたいんです。」

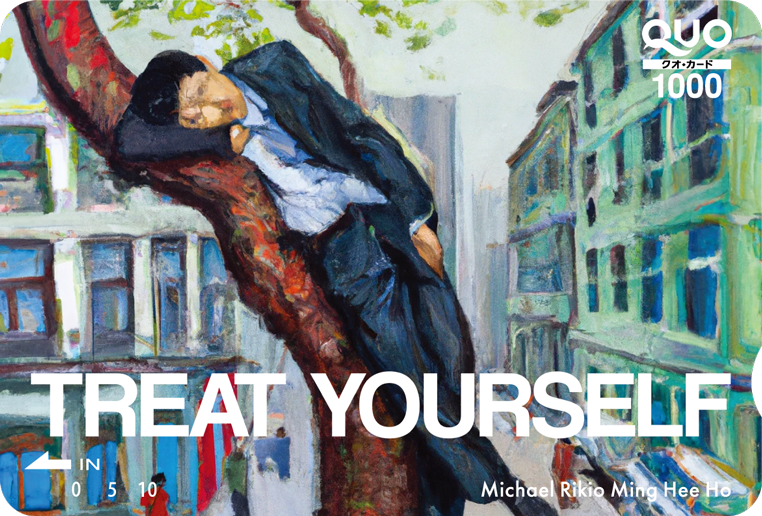

今回の作品は、ご自身の写真を

くしゃくしゃに丸めている。

一般的には、額装したりして飾るほうが

多いと思うのですが、なぜですか?

私は今まで、あまり写真を額装したことがありません。写真って、そもそも撮るときに1回フレーミングされるじゃないですか。それをさらにもう1回額装することの意味と、ちゃんと向き合わないといけないと思っているんです。だから、フレームに入れないことも多いです。

一方で自分の中にずっと、平面のまんまじゃ写真が寂しそうだな、という感覚があったんですよね。自分の心の中には“写真はこういうものだ”っていう感覚があって、それに近づけるために、いろいろ実験を重ねている途中なんです。そのひとつとしてつくったのが、この作品でした。

こういうものをつくることで、どうしたら写真は作品と言えるのか?ということを考えていきたいんです。今って、誰でも写真撮れるじゃないですか。もはやアートというより、記録する技術の一種ともいえる。スマホに入ってるメモ帳と変わらないぐらいの役割になっている。そんな今だからこそ、どこまでいったらそれが作品になるのかを考えたい。

例えば人の顔の上にノイズをかけたりするのも、その表れなんです。現実のままの記録としての写真に対して、どうしてもそこで終わってしまいたくないって感じがある。写真が作品になるためには、やっぱり自分自身がそのプロセスの中で存在していること、自分の脳みそがそこに入ってることが必要なんじゃないかと思っています。

見ると見られるの話とつながるんですが、人って生まれたとき、自分が人間というカテゴリーだという意識はないですよね。自分の家族とか社会に、お前は人間だよ、社会のルールはこうだよと伝えられるうちにわかる。つまり見られることに気付いたタイミングで、自分が人間というものになると思うんです。

写真も多分そうで、自分がいくら撮って家でつくっても、人に見せないとそれは作品って言い難い。誰も知らないから、死んだらそのまま消えていってしまう。

自分の手が入って、人に見せて、人の前に提示されているタイミングで、初めて作品と言えるのかもしれないと思うんです。そういう意味では私が「見る」側に、写真が「見られる」側になる。その関係性の中から、作品って生まれるのだと思います。

Ryu Ika リュウ イカ

写真作家。内モンゴル自治区生まれ。武蔵野美術大学卒業。在学期間中にエコール・デ・ボザールへ交換留学。第21回写真「1_WALL」グランプリ。2021年赤々舎から作品集『The Second Seeing 』(第二の観察)を刊行。個展・グループ展・自費出版多数。見ると見られざるを得ない現代監視社会における舞台性、そこに生きることや自分の居場所について、自己と他者との触れ合い方を探る中で思考を深める。それらのリサーチを写真に纏わるインスタレーションに可視化する試みを行う。

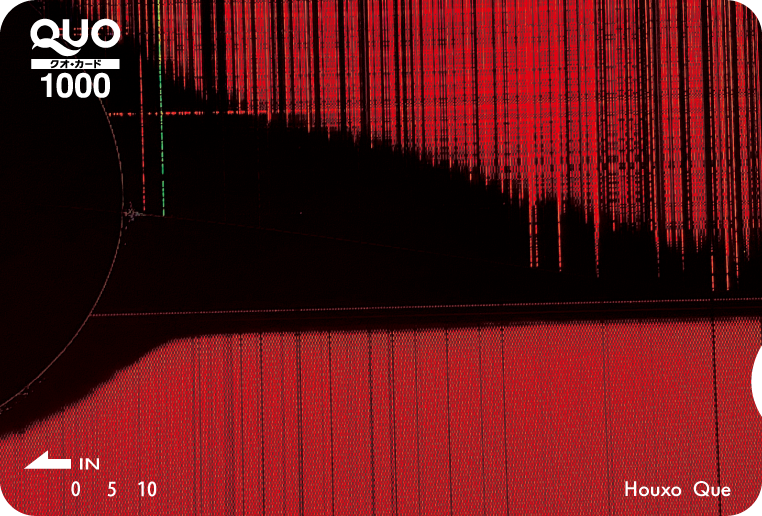

アートでつながる。アートをつなぐ。

アーティストの手から生まれた作品を、

あなたの心へ、そして大切なだれかへ。

35周年を記念した、特別なQUOカードです。