Michael Rikio

Michael Rikio

Ming Hee Ho

「自分は詩人なんだろうな、と思っているんです」

今回、この企画のためだけに新たな作品を生んでくれた

Michael Rikio Ming Hee Hoさん。

その作品にこめられた想い、

これまでとこれからの歩みについて伺った。

「さまざまな意味がレイヤーのように

生まれていくことが、面白いと思っています。」

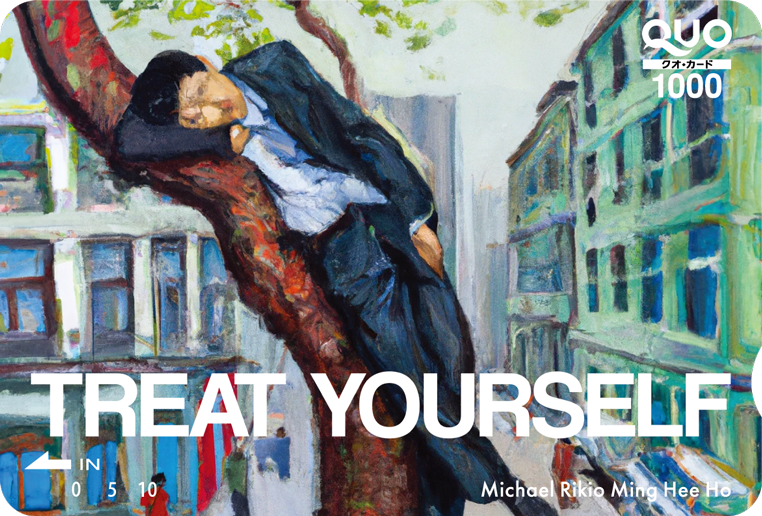

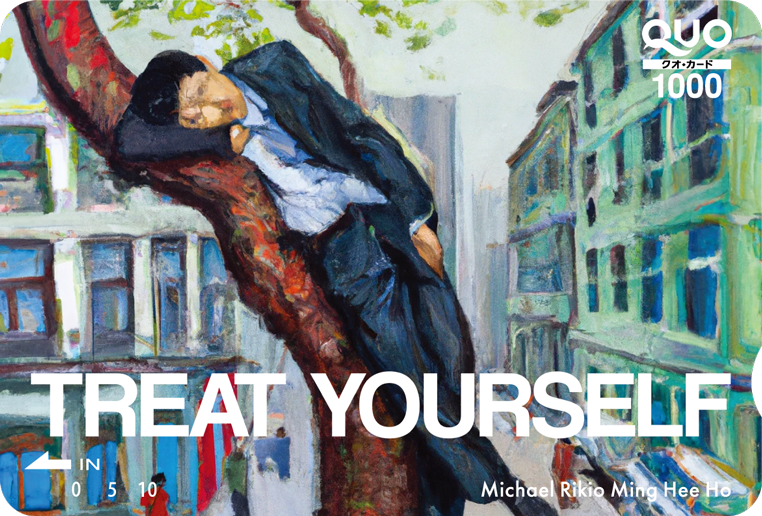

今回のために制作していただいた、

この作品についてお聞かせください。

アジア系のサラリーマンが木の上に登っているこの絵は、この作品のためにAIを使って生成した絵なんです。日本のサラリーマンというストイックな人が急にオフになってしまって、気が緩んでしまっている姿。そこに、東京らしさを表現できているのではないかと思っています。サラリーマンという人間味のない姿を演じないといけない人生の中で、気絶して倒れてしまっている。そこには、自分の弱い部分が露見されてしまっている面白さがある。その姿のバカバカしさや哀しみに、都市に住んだことがある人は何らかの形で、親しみや自分との関係性を感じとれるのではないでしょうか。

その上に「TREAT YOURSELF(自分にご褒美を)」というテキストがのる。この言葉が加わることで、作品に対して、また新たに意味が生まれていく面白さがあるんです。

この言葉はシンプルですが、いろいろな解釈の可能性があります。誰が誰に言っているのかによって、異なった捉え方ができる。例えば、贈ってくれた人からの「このカードで何か買っていいよ」というメッセージかもしれないし、アーティストである自分が言っているのかもしれない。あるいはカード自身が、カードの使い道を規定する言葉なのかもしれない。

さらに、この言葉は、絵自体の捉え方ともリンクしてくるんです。

絵だけを見ると、この人はこんなところで倒れてしまっていて、寝心地も悪そうだし、滑稽にも見える。でも、「TREAT YOURSELF」という文字との重なりがあることで、また違った捉え方がそこに生まれます。もしかしたらこの状態こそ、彼にとってのご褒美、贅沢な時間なのではないか?そうすると、彼がいろんなルールを無視して自由になり、ものすごく心地よく、リラックスしているようにも見えてくるんです。文字が重なることで、さまざまな意味がレイヤーのように生まれていくことが、面白いと思っています。

「もっともっと自分を

ケアしたほうがいいと思う。」

最初に今回の企画を聞いたときの印象は。

すごく興奮しました。自分が師事していたバーバラ・クルーガーも以前、ニューヨークのメトロカードのデザインをしていて、いつか自分もそういうものに作品を載せたいという憧れがあったんです。ギャラリーから離れたところで作品が機能を持つ。この作品自体が1,000円分の価値を持って流通して、いろんな人に渡されたり、お金のように使われたりする。そこに自分自身が関われるということに面白さを感じました。

制作にあたってはまず、QUOカードというモノ自身が持つアイデンティティを考えました。金銭的な価値をもっているということを、作品としてきちんとフィーチャーしたかったんです。そしてカードを使うこと渡すこと、所有することとちゃんと関連するものにしたかった。そのためには、ただ自分の過去の作品をのせるだけではなく、一から制作することが必要だと思いました。

カードのためだけにつくったので、この作品は、リアルには存在しないんです。そこにも面白さがあると思います。本当の意味でQUOカードのことを前提に考えた制作ができました。

このカードをどんな風に使いたい、

もしくは使ってほしいですか?

「TREAT YOURSELF」ということなので、使うことによって自分の生活を見直してくれるような人に渡したいなと思います。生活においての優先順位というのを、今回のカードがきっかけで見直せるようにしてもらえたらいい。

特に日本では、もっともっと自分をケアしたほうがいいと思う。セルフケア、ウェルビーイングといったものが必要だと思います。だから、このQUOカードの1,000円を使って自分のためだけにお金を使っていいよっていうことを、特に都会に住んでいる人には感じてほしいですね。

ドーナッツが欲しいなと思ったら、これ使って買ってもらうとか。あるいは、必需品とかトイレットペーパーでもいい。自分の中の贅沢の定義って人それぞれ違うし、贅沢の瞬間っていうのは小さくてもいろんなところで存在している。それがコンビニのチキンなのか必需品なのかっていうのは、人によって全然違うんじゃないかと思うので。

「作品自体が、観客とともに

ひとつの体験の旅をつくりあげている、

という感覚に近い。」

作品に言葉をのせるのはなぜですか?

自分が作品に使うテキストは、詩の一種だと考えています。詩というのはそもそも定義が曖昧だし、伝統的な詩とはかけ離れてるかもしれないけど、自分のコアにあるものは詩。自分は詩人なんだろうな、と思っているんです。

あくまで絵画やドローイングというのは、想いやメッセージを伝える道具に過ぎないように感じています。ペインティングやドローイングに、テキストというものを上にのせていくことで、新たなコンテキストを加えることができるんです。

どんな風に言葉を選ぶのでしょうか。

観客の鑑賞体験というものを、すごく意識します。鑑賞者が、自身を振り返るきっかけを感じとれるような言葉を選びます。「TREAT YOURSELF」というのは簡単な言葉だけど、いろんな解釈の可能性はありつつ普遍性がある。だからよりひとりひとりにつながりやすく、親しみを感じられるようになるんだと思うんです。

みんなの解釈が違うこと自体というよりも、自身のテキストが他の誰かの体験を誘導する機能を持つ、というところに面白さを感じています。言うならば作品自体が、観客とともにひとつの体験の旅をつくりあげている、という感覚に近い。今回なら、自分にご褒美を与えようって描いてあることで、観客は何をしないといけないかが見えるし、それによってギャラリーにはない機能性を持つこともできていると思うんです。

そういう作品をつくっていくためには、自分の作品を見て観客がどうリアクションするか、を考えることがとても大事だと思っています。自分のアイデンティティや人間性みたいなものをどうアートワークに翻訳するか。それをさらにどうしたら、多くの人が親しみやつながりを感じるか。というところをすごく悩みながらつくっています。

「衝撃をうけたんです。

他の分野への関心を全部消してしまうくらい」

Michaelさんは

どうしてアーティストになったんですか?

ずっとアートに触れていてアーティストになった、というわけではないんです。エンジニアの家庭で育って、将来アートのほうに進むという発想もなかった。ただ、自分の原風景であるハワイの景色だったり、目の前に見ているものを表現したいという思いはあって、落書きのようにビーチをスケッチしたりはしていました。

それを見ていた両親が、中学校の時にUCLAのアートのサマーキャンプに行かせてくれたんです。そこで初めてアート業界というものが存在することがわかって、自分が一人のアーティスト、画家として活動することも選択肢としてあることを知りました。

そのキャンプはすごく実験的なプログラムで。技術中心のアート講座だと思っていたら、批評やコンセプトメイキングという根本的なプロセスから教えてくれたんです。その中である教授がやったレクチャーで、プロジェクター上でフィリップ・ガストンという画家の作品をいくつか見せてくれて、衝撃をうけたんです。他の分野への関心を全部消してしまうくらい、そこからアートに夢中になりました。

フィリップ・ガストンはユダヤ系のアーティストで、KKKのメンバーを20年代アメリカンカートゥーンみたいなタッチで描くんです。そこに社会的な意味がすごく密度高く込められていて、テーマがすごく重いゆえに、すごくその作品自体の重さを感じる。でもタッチや作品自体としては、自分が描いていたものの延長線上にあったんです。そこで自身の落書きみたいなものも、アートという形に昇華できるんだっていうことを発見した。そこで、キャリアとして持続していける未来を想像することができたんです。

日本で活動する理由や、

活動して思ったことは。

自分が日本人のハーフということもあり、ハワイに住んでいた時から日本的なものに触れる機会は多くて、日本のカルチャーが見え隠れする中で生きてきたんです。大学卒業後、ロサンゼルスでの活動も考えたんですが、そうなれば既に決まった枠組みの中に入っていくことになる。また、どうしても“アジア人のアーティスト”といったアイデンティティを背負ってやっていくことになってしまう。それよりも、ただアーティストとして活動できる場所がいいと思って日本を選びました。

日本のアートシーンは小さいし国際的な認知度も低いですけど、その分、いろいろ新しいことをやろうとしている。だからすごく面白いし、若くても歳をとってても、みんなが新しいアートに向き合おうとしているのを感じます。みんなと同じ船で漕いで、そして日本っていうアイデンティティ自体を模索しているような状況。それに参加できるっていうのはすごく面白いと思います。

「ノスタルジアを誘発して、

あらゆる人の思い出とつながりたいと

思ったんです。」

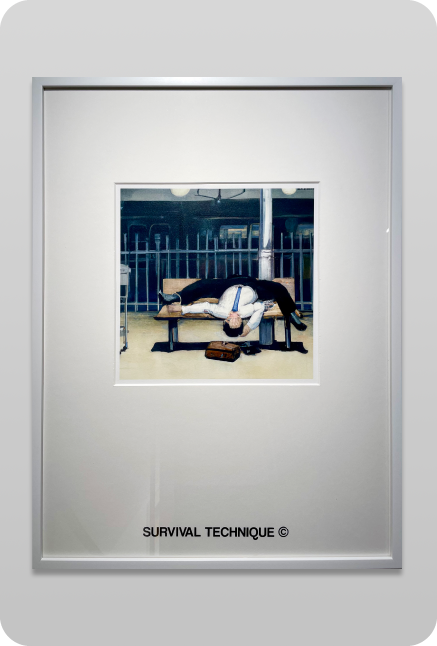

VHSのビデオケースを

モチーフにしていましたが、なぜなんですか。

VHSのビデオのパッケージというもの自体が持つノスタルジアを、残したいと思ったんです。そもそもVHSのパッケージというのは消耗品であるのに、すごくきれいに装飾されているデザインですよね。どんどん劣化して使えなくなっていって、記憶としても失われていくはずであるにも関わらず。そして、人それぞれがVHSテープにまつわる思い出を持っている。たとえ映画自体を覚えていなくても、パッケージというものに対しての記憶や思い入れがあったりする。それをアートっていうものに昇華して、残そうと思った。ノスタルジアを誘発して、あらゆる人の思い出とつながりたいと思ったんです。

一方で、今回のように、

デジタルでの制作も多いんですか?

AIシリーズは今年始めました。最近のものに限らず、振り返っても結構デジタルを使って作品をつくっています。自分は作品を描くのではなく、作品を構成するっていうことが多いんじゃないかと思う。レファレンスになっているような画像や絵っていうのは、やっぱりデジタルから来ていますし。最終的にデジタル作品とは言わないかもしれないけど、やっぱりコアにはデジタルであることっていうのは、免れない事実だと思っています。

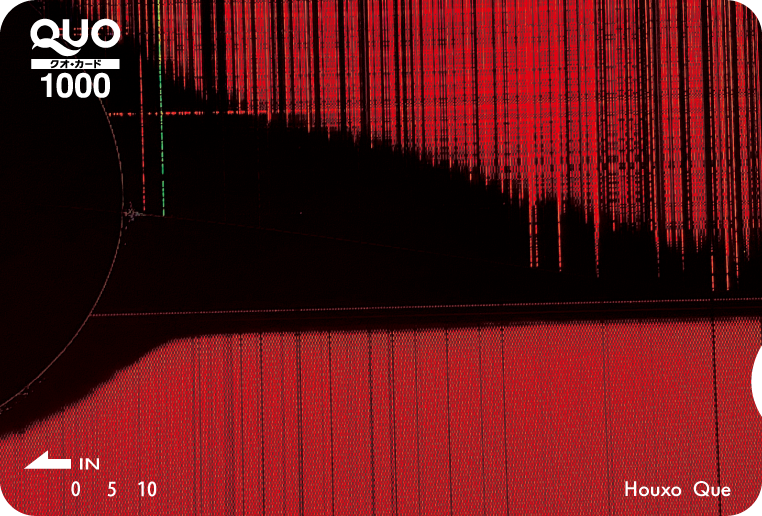

That Things are Really Bad / 2022

「原体験の所作に戻らなければいけない、と

無意識的にも感じています。」

これから、マイケルさんが

挑戦していきたいことは。

自分にとっては、景色というものがアートの原体験でした。でもアーティストとして活動を始めてからは、実は風景というものを制作に使ってないんです。だから今、そういったものに戻ろうとしています。

風景画を描くということが、自分のキャリアにどういう意味があるかはまだわからない。ただ最近は、計算してつくったものは出せるようになったけど、直感的に制作した美しさに対する追求は、忘れ始めちゃってる気もしているんです。だから、原体験の所作に戻らなければいけない、と無意識的にも感じています。

題材としてはやはり、ハワイの景色?

ええ、ハワイというものはすごく見慣れていて、自分のものという感覚があるんです。ただ、それをどう作品に変換するかはまだ見えていません。でもハワイ出身で、人生の中ではハワイっていうものがすごく重要な意味をもっている。なので、それがどう自分の作家活動や作品というものに影響するのか、もっともっと突き詰めていきたいと思っています。

Michael Rikio Ming Hee Ho マイケル・リキオ・ミング・ヒー・ホー

1996年、アメリカ・ハワイ島で生まれ、同島で育つ。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)芸術学部で美術を学び、2018年に最優等賞を取得して卒業。美術学士。大学在学中は、バーバラ・クルーガー、ラリ・ピットマン、アンドレア・フレーザー、キャサリン・オーピー、エイドリアン・ウォン、エイドリアン・サックス、メアリー・ケリー、シルケ・オットー・ナップといった芸術家や教授に師事し、共同制作もした。2018年、大学卒業後まもなく拠点を東京に移し、東京と香港で作品の発表を開始。視覚意味論と疑似教訓主義に焦点を当てた絵画や彫刻にアメリカのポップカルチャーを取り入れ、見る者との間に活発な対話が生じるような、より複雑な絵画の可能性を追求している。

アートでつながる。アートをつなぐ。

アーティストの手から生まれた作品を、

あなたの心へ、そして大切なだれかへ。

35周年を記念した、特別なQUOカードです。